「挑戦権は、自然発生しない。」というメッセージのもと、オープンハウスグループは不動産業界日本一を目指して採用活動を行っています。その一環として2024年12月と2025年4月の2回にわたり、次世代クリエイターを起用したSNSショート動画コンテンツを配信。動画を制作したのは、著名アーティストのMVや大手企業のアニメCM、地方行政とのコラボレーションムービーを数多く手掛ける、アニメ制作プロダクション「魚雷映蔵(ぎょらいえいぞう)」です。プロデューサーとして若手クリエイターとの共創の指揮を執った株式会社魚雷映蔵の代表取締役・佐野リヨウタさんに、これまでの道のりと印象深い作品、今後のビジョンと“クリエイティブ哲学”を伺いました。

-

佐野リヨウタ

アニメCM制作会社「魚雷映蔵」の代表取締役・プロデューサー。

著名アーティストのMVや大手企業のアニメCM、地方行政とのコラボレーションムービーの制作に携わっている。アニメCM制作会社「魚雷映蔵」の代表取締役・プロデューサー。

著名アーティストのMVや大手企業のアニメCM、地方行政とのコラボレーションムービーの制作に携わっている。

学生コンペ応募から会社設立まで。夢中のままに進んだアニメ制作の道

―佐野さんが魚雷映蔵を立ち上げたきっかけを教えてください。

僕は京都の芸術系の大学で実写の映像を専攻していたのですが、アニメーション専攻の友人も何人かいました。大学卒業後、彼らと一緒に作ったショートアニメ作品が、2011年に大阪のテレビ局主催のコンペティションでグランプリを獲得したんです。この成功体験から、アニメーション作家としての才能がある友人たちをプロデューサーという立場からバックアップしたいという想いが芽生え、仲間3人と京都でアニメ制作チームを立ち上げました。

現在の社名でもある「魚雷映蔵」は、もともとグランプリを獲得した時のチーム名でした。当時はやりたいことに夢中なだけで、起業するぞという強い意気込みは特にありませんでした。でも今思えば、失敗するリスクは常にありましたし、その後の会社設立は大きな挑戦だったと思います。

―魚雷映蔵はショートアニメ制作に特化されていますが、どういった意図があるのでしょうか?

正直にお話すると、初めは消極的な理由からでした。長編のアニメ制作には多額の資金と多数のクリエイターが必要ですが、われわれはたった4人しかいない小さな集団。好きなアニメを作るには、ショートムービーという選択肢しかなかったんです。

ただ、勝算もありました。当時は、今のようにCMをアニメで表現するのも一般的ではなかったので、アニメCMという分野に特化することは他と大きな差別化ができる。そこで2014年に拠点を東京に移したのを機に、ショートアニメのCM制作を本格的にアピールしていこうと考えました。

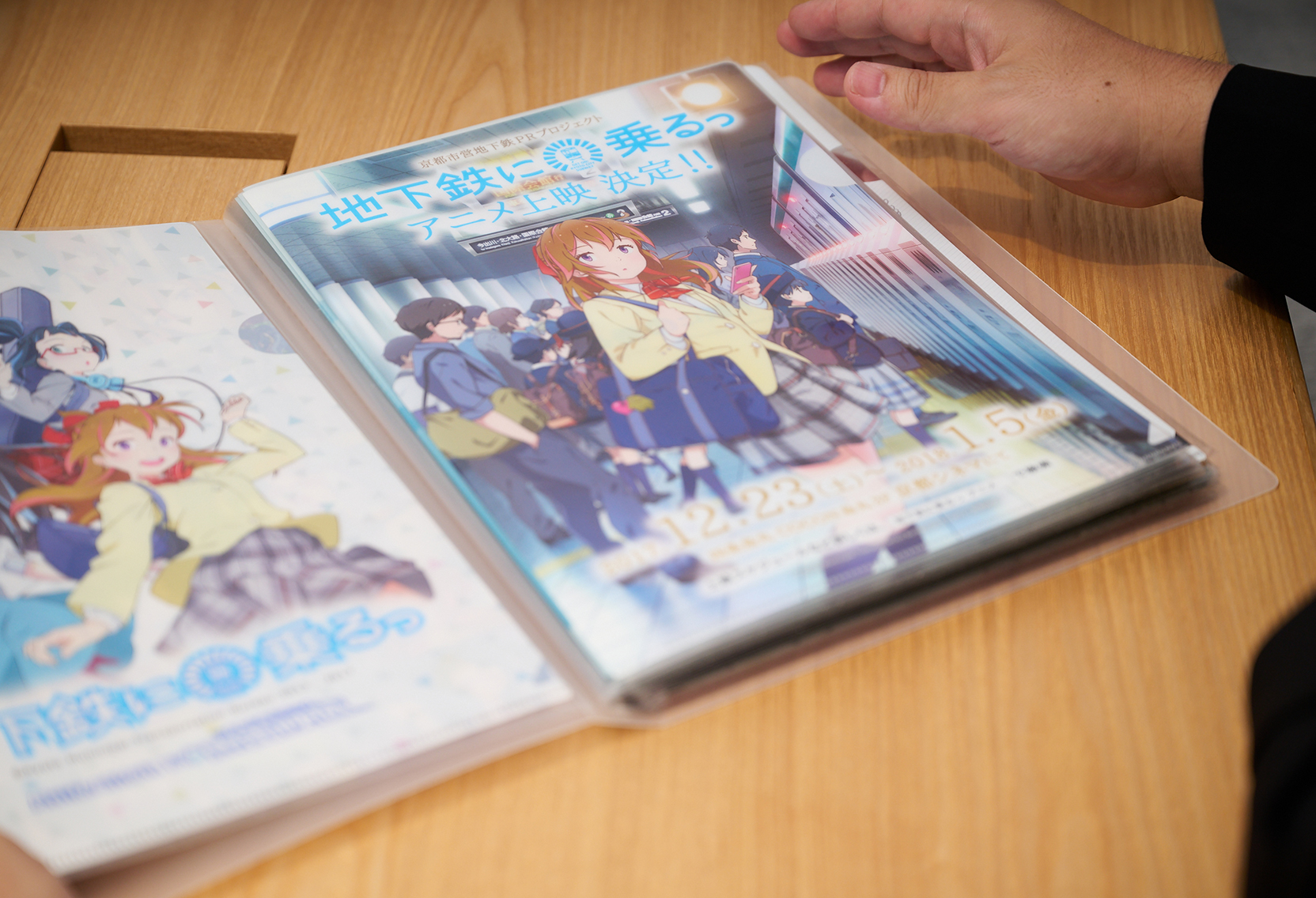

―2014年というと、魚雷映蔵の代表作でもある、京都市営地下鉄の利用促進プロジェクト『地下鉄に乗るっ』のアニメCMを制作された年ですね。

キャラクターを活用して乗客増を図る『地下鉄に乗るっ』のプロジェクト自体は、僕らが関わる以前からありました。プロジェクトが発足し、より注力しようというタイミングで、せっかくなら地元のクリエイターによるアニメCMでさらに盛り上げようとなり、僕らに白羽の矢が立ったんです。公共性の高いプロジェクトの経験はなかったので最初こそ迷いもありましたが、市の交通局がアニメCMを作るのはとても面白い試み。京都市民として社会貢献的な意義も強く感じ、“故郷に錦を飾ろう!”という気持ちで取り組みました。

―取り組んでみていかがでしたか?

一番手応えや達成感を覚えたのは、アニメCM公開翌年に開催されたアニメ見本市「京まふ(京都国際マンガ・アニメフェア)2015」のステージイベントに登壇した時でした。それまでネットメディアやSNSでの反響は目にしていましたが、その実感があまりないままステージに出て行ったら、圧倒されるほど多くの方が待っていてくださっていたんです。『地下鉄に乗るっ』への愛情も感じましたし、いつも見ていたPC画面の向こう側には、単なる数字ではなく、リアルな人と熱量が存在していることを実感して、とても感慨深かったです。

クリエイターの代弁者として世に出る後押しをするのが、プロデューサーの醍醐味

―『地下鉄に乗るっ』の後は、地方創生や地方活性化にまつわる地方行政とのコラボレーションが増えたそうですが、どんな思いで取り組まれているのでしょうか。

僕自身が九州の田舎育ちなので、人口減少や高齢化など、地方が抱える問題は身近にありました。そういう意味では、当事者意識を持って捉えています。われわれのアニメCMやアニメPVが、少しでも社会の課題解決につながればうれしいですし、普通の広告では動かない人の心を動かせるようなコンテンツを提供できるよう心がけています。こうした思いは、企業の事業推進に寄与するという意味で、企業CMの制作でも同じですね。

―企業CMとしては、2024年冬から2025年春にかけて、オープンハウスグループのSNS向け採用プロモーション動画6作を魚雷映蔵が制作されました。プロデューサーとして、佐野さんがこだわったことを教えてください。

「挑戦権は、自然発生しない。」という採用者へのメッセージに、オープンハウスさんが何を込められたのか。まずそこを深掘りすることが大切だと思いました。言葉だけを取り上げると尖って見えますが、オープンハウスさんの社風や、働く方々の人物像をリサーチすることで、人としての前向きな思いがあることが分かってきたんです。その真意を理解しつつ、動画のコピーとしては非常に強い文言なので、あえてコピーの印象とはかけ離れた、情緒に訴える優しく前向きなアニメーションと掛け合わせることにしました。その上で、動画を見る人にとって、寄り添い共感しやすい人物像――新卒の方に向けては学生、中途採用者の方向けには社会人――を設定し、生活の一場面を切り取ったような映像に仕上げました。

今回のショートアニメは、イラストレーターの驟々みそばたさんをはじめとした、新進気鋭のクリエイターの方々に協力をお願いしました。採用ターゲットと近い世代の彼らの等身大のクリエイティブが、きっと一番説得力があるから、余計な戦略は必要ないと考え、全幅の信頼を置いて内容をお任せしました。結果、狙い以上に魅力的な映像にすることができたと感じています。

―魚雷映蔵を立ち上げた理由に“才能ある仲間のサポート”を挙げられていましたし、佐野さんのお仕事のモチベーションの1つは、“クリエイターを応援する”気持ちではないかと感じます。

そうですね。クリエイターの中には、クリエイティブな力は優れているのに、コミュニケーションが苦手でなかなか世に出ていけず、評価されないという人も少なくないです。そんな彼らの才能をメディアや作品の受け手に向けて代弁することで才能を世に出す後押しができるのは、プロデューサーの醍醐味の1つです。

これまでのキャリアの中で物事を俯瞰的に見る力は付いてきていると思いますが、クリエイターが持っている力を最大限発揮させてあげるための最適解は常に模索しています。それがクリエイターへのバックアップであると同時に、魚雷映蔵という会社にとっての投資や、エンタメ業界全体にとっての財産づくりにもつながると思っています。

クリエイティブの世界でも「挑戦権は、自然発生しない。」

―魚雷映蔵では今後、どのような展開をお考えですか?

業界のトレンドが変わり、ショートアニメCMやアーティストのミュージックビデオといった当社が得意としてきたジャンルの需要が増えたことで、大手制作会社や個人クリエイターなど多様なライバルが参入してきています。さらなる差別化を図るため新たな発想を模索していますが、そのヒントになり得るものを最近経験してきました。2025年6月のフランス「アヌシー国際アニメーション映画祭2025」に併催されたMIFAの「インディーアニメ特集」上映・展示作品に、2017年に劇場公開した『地下鉄に乗るっ』の短編アニメが選ばれたんです。

―なぜ選ばれたのでしょうか。

正直、ずいぶん前の作品ですから、技術的なクオリティや発想の斬新さでは、もっと優れた作品が他にもたくさんあったはずです。でも数ある応募作の中から、この作品が選ばれたのには特殊な理由があったのだと思います。実際に現地に行って、より強く理解したことですが、欧州ではアニメと言っても、アートアニメか子ども向けのカートゥーンくらいしかないため、大人が見る娯楽アニメーション自体がまず日本独自。しかも、企業CMにアニメーションを起用するというのも、アニメの市場が大きい日本ならではの文化で、海外では一般的ではないんです。そんな状況下において、『地下鉄に乗るっ』が京都ローカルなコンテンツであることが、極めて特殊な作品だと捉えられたのではないでしょうか。

日本のエンタメ業界はグローバル化を目指す傾向がありますが、あえてローカルに根ざして、日本人としての価値観や原風景を大切にするような作品も、グローバルな視点で見ると、想像以上に魅力的なコンテンツになり得るのだと実感しました。そのような戦略に基づいた作品づくりを会社として真剣に考えていきたいですし、個人的にも興味があるので、ぜひチャレンジしてみたいと考えています。

―そういうチャレンジに必要なことやクリエイティブにおいて大切にしていることで、次世代のクリエイターの人たちに、佐野さんが伝えたいことはありますか?

今は音楽、小説、アニメ、映画など、あらゆる創作において、作品を個人単位で作れるツールも、個人で発信できる場も、とても充実していますよね。言い換えれば、挑戦するハードルが下がっているということです。けれども、若いクリエイター志望の方と話をすると、“やれることはある”のに“やりたいことがない”と言う人が最近とても増えています。これは選択肢があまりにも広がりすぎて、自分自身の興味のあることにちゃんと向き合えていないからなのかなと思っていて。しかもタイパ、コスパを先に考えてしまうので、失敗することをとても怖れていますよね。それはとてももったいないと思うんです。

―挑戦できる場所に上がる前に、階段を下りてしまっていますよね。

だから自分の中にあるはずの“やりたいこと”が、ますます見えなくなるんだと思います。だからこそ、リスクを承知で一歩を踏み出すことが大切なんです。まさに「挑戦権は、自然発生しない。」ですよね。身の程知らずでもいいから挑戦して、失敗して、傷を負って、最終的に残ったものを磨くからこそ、それが唯一無二の個性になる。AIやテクノロジーに代替できないのは、そのような下地から生まれる非凡な発想力だと思います。失敗を一度もしたことのないエリートより、何度転んでも立ち上がる挑戦者の方が、クリエイティブの世界ではきっと魅力的です。クリエイティブを志す人には、ぜひ挑戦する心を忘れずにいてほしいですね。

【作成いただいた採用コンセプト動画はこちら】

誰かの「かなえたい」を応援したい。

がんばる皆さんの想いに寄り添うサポート活動、

それがO-EN HOUSE PROJECTです。

What We Do