オープンハウスグループ初の直営ホテルとして、箱根強羅の築15年のホテルをリノベーションして開業する「KÚON箱根強羅」。

今回はそのプロジェクトを担う、株式会社オープンハウス・ホテルズ&リゾーツ代表取締役社長の渡部 達也がホテル産業の若きリーダーと対談。GOOD DESIGN賞を受賞した金沢のスモールラグジュアリーホテル「香林居」をはじめ、地域の空気感を盛り込んだホテルの開発や運営を手掛ける株式会社水星CEO/ホテルプロデューサーの龍崎 翔子さんをお招きし、「KÚON箱根強羅」プロジェクトを端緒に、ホテルに込める精神性や地域との関係性について対話を交わしました。

(2025年4月に取材)

-

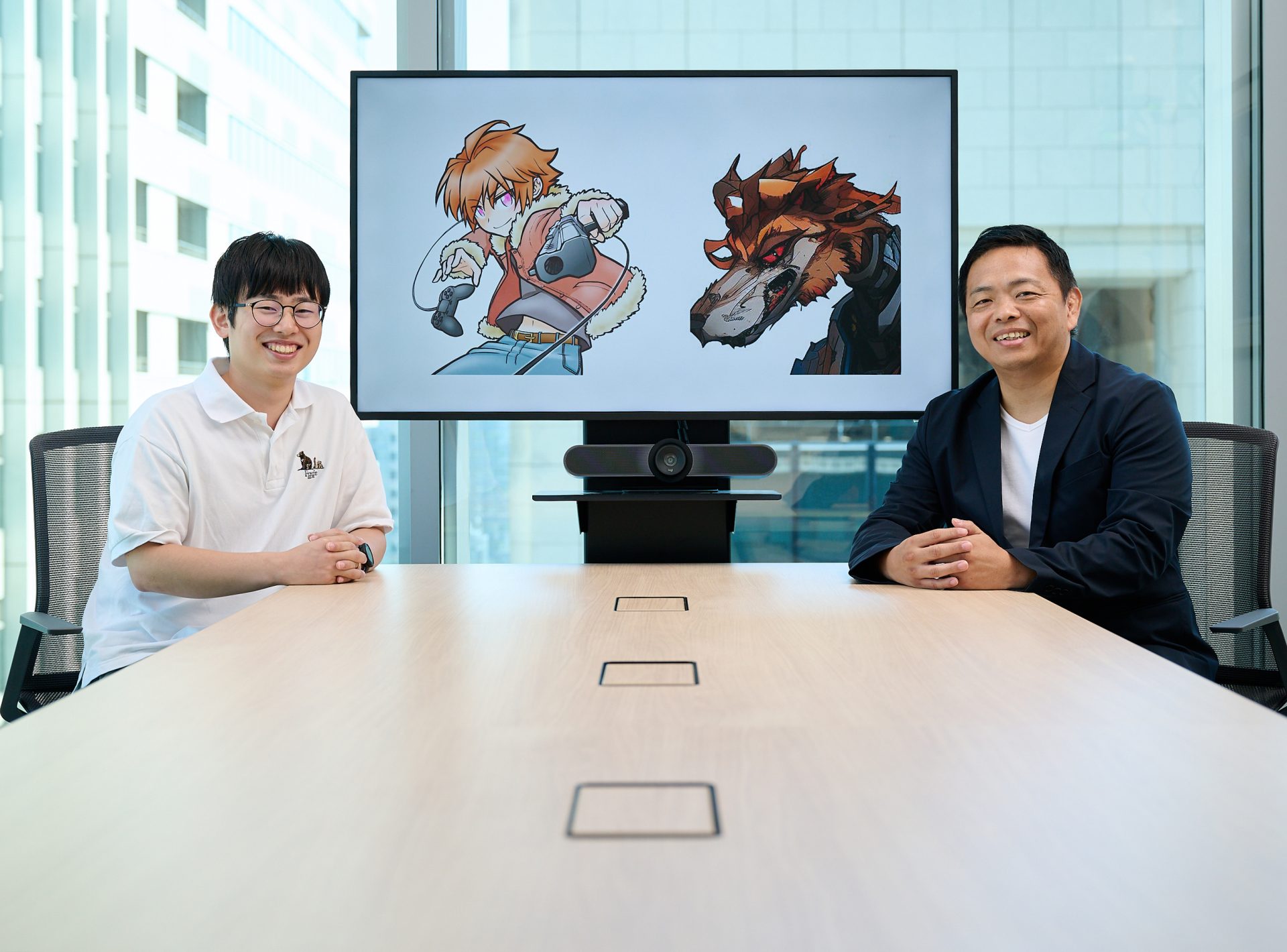

龍崎 翔子

株式会社水星 代表取締役CEO / ホテルプロデューサー。1996年東京生まれ京都育ち。東京大学経済学部卒業。2015年に株式会社水星(旧社名:L&G GLOBAL BUSINESS, Inc.)を設立後、2016年に「HOTEL SHE, KYOTO」、2017年に「HOTEL SHE, OSAKA」、2021年に「香林居」、2022年5月に産後ケアリゾート「HOTEL CAFUNE」を開業。そのほか、ホテルの自社予約SaaS「CHILLNN」の開発・運営や、観光事業者や自治体のためのコンサルティングも行う。

株式会社水星 代表取締役CEO / ホテルプロデューサー。1996年東京生まれ京都育ち。東京大学経済学部卒業。2015年に株式会社水星(旧社名:L&G GLOBAL BUSINESS, Inc.)を設立後、2016年に「HOTEL SHE, KYOTO」、2017年に「HOTEL SHE, OSAKA」、2021年に「香林居」、2022年5月に産後ケアリゾート「HOTEL CAFUNE」を開業。そのほか、ホテルの自社予約SaaS「CHILLNN」の開発・運営や、観光事業者や自治体のためのコンサルティングも行う。

-

渡部 達也

株式会社オープンハウス・ホテルズ&リゾーツ 代表取締役社長。1994年福島県生まれ。星野リゾートにて約10年間、料飲部門からフロント、宿泊施設の運営、組織開発まで幅広く経験。新築ホテルの開業にも複数携わり、サービスの最前線の視点と経営視点を組み合わせたマネジメントを強みとする。自身の手でホテルを一から手掛けたいとの思いから2024年にオープンハウスグループに参画。現在、同グループ初の直営ホテルとなる箱根強羅での開業プロジェクト(2025年11月予定)を推進している。

株式会社オープンハウス・ホテルズ&リゾーツ 代表取締役社長。1994年福島県生まれ。星野リゾートにて約10年間、料飲部門からフロント、宿泊施設の運営、組織開発まで幅広く経験。新築ホテルの開業にも複数携わり、サービスの最前線の視点と経営視点を組み合わせたマネジメントを強みとする。自身の手でホテルを一から手掛けたいとの思いから2024年にオープンハウスグループに参画。現在、同グループ初の直営ホテルとなる箱根強羅での開業プロジェクト(2025年11月予定)を推進している。

「お茶」や「和菓子」、日本文化に深く触れて“昨日よりも少し大人になれる場所”

―渡部さんはどのような経緯で「KÚON箱根強羅」開業プロジェクトを手がけることになったのでしょうか?

渡部:私は前職の星野リゾートで料飲部門からフロント、宿泊施設の運営、組織開発などを約10年間にわたって経験してきたのですが、新たな環境に身を置いて自分の力を発揮したいと思い、オープンハウスグループに転職しました。

入社後に、会社が閉業したホテルを不動産として購入していたと聞いたんです。そこで、空っぽのホテルをそのまま売却するよりも、現代のニーズに応えられるように、リノベーションと運営でバリューアップさせた方が、社会にとっても会社にとっても良い効果が生まれるのではないかと思い、取締役会に提案しました。オープンハウスグループにとって直営ホテルは初めての試みですが、任せるから頑張れと、背中を押してもらいました。

―具体的にどのようなホテルを作っているのでしょう?

渡部:客室が14室しかない、小さな隠れ家のようなホテルなので、少しニッチでも、人によっては強く共感してもらえるようなコンテンツを育ていこうと思っています。

コンセプトとしては、“昨日よりも少し大人になれる場所”。箱根強羅ってちょっと敷居が高く、身も心も大人になってから訪れる場所というイメージがなんとなくある気がしていて。でも歴史や文化、観光資源を紐解くと、実は大人になる途中に行くからこそ刺激を得られる場所だと考えることもできます。訪れることで“ちょっと大人になった”と感じられるような、20〜30代の方にとって居心地の良い宿泊体験を提供したいと考えています。

―具体的にどのようなコンテンツを考えていますか?

渡部:お茶と和菓子を軸に添えています。それを畳や襖のある和の空間ではなく、もっと自由にモダンな空間で楽しんでいただく。日常生活においてなじみのあるコンテンツの文化的背景や深みに触れることで、特に日本人は「なんだか少し大人になったな」という感覚を持つ気がするんですよね。お茶の文化的背景や和菓子の繊細さなどを深く知ることで、豊かな知的体験ができ、内面から満たされるような愉しさが感じられるんじゃないかと思っています。

その土地の空気感を読み解き、精神性や美意識を翻訳して表現する

―これまで多くのホテルを手がけてきた龍崎さんですが、このホテルプロジェクトの話を聞いてどんな印象を持ちましたか?

龍崎:箱根強羅ってメジャーな観光地ですけど、格式の高い伝統的な宿やファミリー向けの大規模施設が多いイメージがあって、宿泊の多様性という点では、まだまだ余白のあるエリアだと思います。そこに今回のホテルのような、スモールラグジュアリーな場所ができたら、お客さまにとって「ここに泊まりたいから強羅に来た」という目的になりえるんじゃないかなと期待しています。

渡部:ありがとうございます!まさに、サービスやデザインに共感したお客さまに、目的地として選んでもらえるようなホテルにしたいと思っていたので、嬉しいです。龍崎さんはホテルをプロデュースする時、どのようなことを意識していますか?

龍崎:私たちは「テロワール」と呼んでいるのですが、その土地にある空気感がどういうものなのかを読み解き、ホテル空間に表現することを大切にしています。特に意識しているのは、アウトプットが地域素材のブリコラージュ(寄せ集め)にならないようにすること。地元の文様や工芸品を切り貼りして配置すればそれっぽくはなるんですけど、そういうわかりやすいものを取り入れるだけだと表層的な地元素材の展示会のようになってしまう。むしろ一見異なる要素をうまく組み合わせることで、かえってその土地の空気感や美意識を引き立たせることができるんじゃないかと思っています。

たとえば私たちが企画・運営する「香林居」というホテルは金沢にあるのですが、金沢は九谷焼や加賀友禅など色とりどりの工芸品が有名ですよね。でも、なぜこれだけ華やかなのか考えてみると、大雪が降るところなので、外の景色は真っ白で、部屋は暗い。そこに雪あかりが差し込むと、無彩色のなかにぽつんとある極彩色の美しさが際立つ……。そのような美意識が、加賀や能登に根付いているのではないかと。

―それをホテル空間で表現すると、どのようになるのでしょう?

龍崎:たとえば客室はなるべく色の要素をそぎ落としたり、外の景色がフェードがかって見えるように窓にオーガンジーの布をかけたりして、その中にポイントで目を引くような美しい色彩のものを飾る、とか。そういう美意識を現代的に“翻訳”して表現することをとても大事にしています。

あとはこの土地に伝わる、薬屋だった僧侶の物語、比叡山との精神的なつながり、中国の桃源郷からインスピレーションを得た地名など、「香林坊」という土地を深掘りしていく過程で出てくる豊かな物語世界の要素を紡ぎながら、サウナや蒸留所を併設したり、アイソレーションタンクで瞑想ができたりといった体験に落とし込んでいきました。

渡部:切り取り方のセンスがとても素敵ですね!伝統的なものがなぜ素敵に感じられるのか、それを文化的にしっかり探ったうえで際立たせる、というのは重要なポイントですね。そういう背景をお客さまに伝えるためにどんな工夫をしていますか?

龍崎:働いているスタッフがお客さまに何をどう伝えるのか、どんな世界観を表現するのかというマニュアルはしっかり設計しています。開業してから年数が経つと、宿の美意識がうまく継承できないことがあると思いますが、なるべくそうならないように言葉を伝えていく、アーカイブを残していくことも大切にしています。ホテルには、そこにいる人の精神性が表れると思うので。

渡部:龍崎さんが大切にされている「精神性」ってどのようなものでしょう?

龍崎:関わっているすべての人たちが、「こうあってほしい」「こうあるべきだ」という願いや祈りのようなものが精神性だと思います。空間って、たとえ誰もいなくても、かつてそこにいた人のエネルギーや感情、温度が堆積して地層のようになると思うんです。ここで楽しい時間を過ごしたっていう人がたくさんいたら、その空気が残っていく。だからこそ内装を作った人、経理を担当した人、働いている人、お客さま、関わるすべての人の見ている方向がバラバラだと、ちぐはぐな空間になってしまうと思うんですよね。渡部:確かに、人が放つエネルギーって、目に見えなくても伝わっていきますよね。私もこれから開業に向けて一緒に船に乗る仲間を探していく上で、同じ思いを共有できる人と一緒に働けたら幸せですね。個人的には「日本の観光業をもっと一流の産業にしていきたい」という思いがあるので、そのモチベーションを共有できる人、既存の“当たり前”を変えていける、イノベーターのような人と働きたいと思っています。

セレブな体験をする「縦の非日常」ではなく、異郷の地の暮らしを体験する「横の非日常」が求められる

―地域においてホテルという存在はどんな役割を果たしているとお考えですか?

龍崎:この町にはこういうものがあるんだ、こういう空気感なんだということを、お客さまに伝える一つのシンボルだと思います。あと、ホテルって地域に人の流れを生み出すポンプの役割もあって。そこに集まってきた人がその地域をどう巡るのか、どういう人流が生まれていくのかを、ホテルという場所がデザインすることができるし、お客さまが地域へ一歩踏み出す背中を押せる。そういう意味で地域と共生関係にある存在だと思っています。

渡部:ホテルに求められているものとか、何を贅沢と感じるのかという感覚は、時代とともに変わっていきますよね。今は一般的にコンセンサスが取れた“いいもの”だけを集めても、コモディティ化してしまう。これからは「本がたくさん読めるホテル」とか「サウナが好きな人に向けたホテル」みたいな、特定の目的やニーズに応えられるのがポイントになっていくのかなと。

龍崎:そうですね。あとこれまでのホテルって「縦の非日常」、つまり自分とは違う社会階層の体験が提供されていたと思うんですよね。たとえば高層ビルの外資系のホテルに泊まって、フレンチのフルコースを食べて……みたいな、社会階層を上に移動してセレブ体験をするような非日常がお客さまから求められていた。でも今は「横の非日常」が求められていると思っています。自分の故郷や普段生活している場所ではない、異なる地域を訪れて、そこで生まれ育った誰かの暮らしを追体験するような。

―最後に、お二人のように地域の魅力を発信するコンテンツを作っている人や、地域創生のために活動している人へのアドバイスをいただけますか。

龍崎:私が思うのは、勝手に好きなことをやっている人がたくさんいる地域ってすごく強いんですよ。楽しそうだから人が集まるし、周りの人たちも自分も何かやってみようかなと思う。だから、「地域を巻き込もう」と考えるよりも、まずは「勝手に始めてみる」っていうのが、結果的に地域にとっても良い結果をもたらすんじゃないでしょうか。

渡部:そうですよね。「KÚON箱根強羅」も、まずは私自身が泊まりたいと思えるホテルにしていきたいと思っています。加えて、短期的な視点と長期的な視点、両方を持つことが大事なのかなと。ビジネスなので短期的な利益を生みだして、人手や資金を確保していくことももちろん必要なのですが、地域創生って、外からの働きかけでその瞬間は良くなったとしても、効果が長続きしないというケースも多いので、長い目で見てうまく回していけるようなサイクルを作っていくことが重要だと感じています。当社の新しいホテルも、箱根強羅が温泉地として世界で一番の場所になるように、地域と連携しながら新しい価値を生み出し続けていきたいです。

誰かの「かなえたい」を応援したい。

がんばる皆さんの想いに寄り添うサポート活動、

それがO-EN HOUSE PROJECTです。

What We Do