オープンハウスグループが協賛する「東京ヤクルトスワローズ ベースボールアカデミー」は、2024年から、群馬県桐生市にある「KIRINAN BASE」で特別合宿を開催しています。KIRINAN BASEはオープンハウスグループの事業の一つであり、敷地内では一般社団法人 桐生南スポーツアカデミーが科学的トレーニングを提供する「球都桐生野球ラボ」を運営。地域のこどもから古希還暦まで全ての方を対象に、野球の魅力を伝える取り組みを展開してきました。

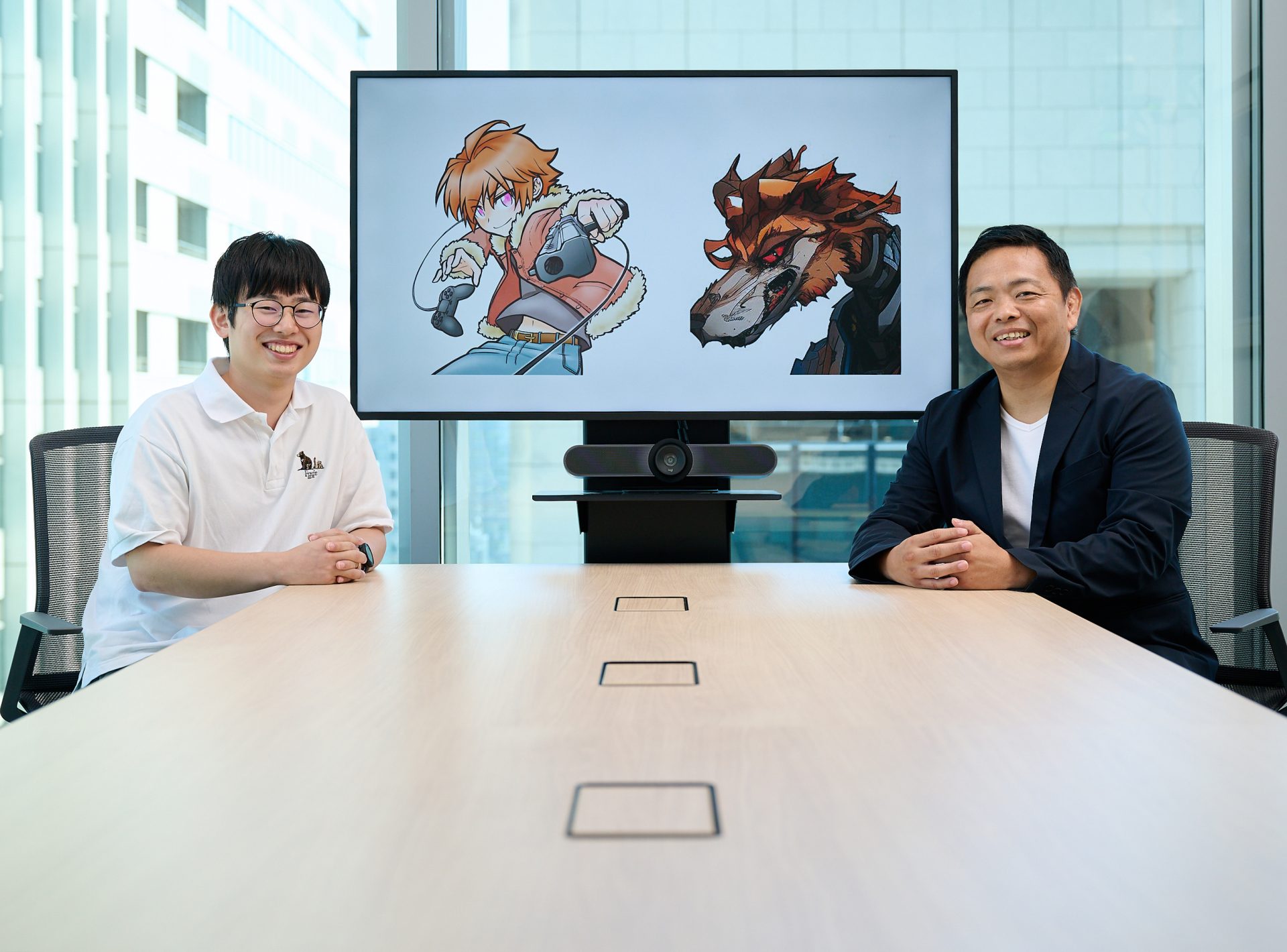

本記事では、プロでの経験をもとに指導を行うヤクルトスワローズアカデミーの度会博文コーチと、球都桐生野球ラボの山岸孝太郎コーチによる対談をお届けします。特別合宿を通じて見えた子どもたちの成長、経験知と科学の融合がもたらす可能性などについて、お二人の言葉から「未来の野球人」を育む挑戦に迫ります。

(2025年9月に取材)

-

度会博文

「東京ヤクルトスワローズ ベースボールアカデミー」ヘッドコーチ。中央学院大学時代には首位打者3回、ベストナイン4回、MVPなど数々のタイトルを獲得した。 ドラフト3位でヤクルトスワローズへ入団。ユーティリティプレーヤーとして15年間活躍。引退後は2軍外野守備走塁コーチ、スカウトなどを務め、2018年からスワローズジュニアの監督として、2度の優勝へと導いた。

「東京ヤクルトスワローズ ベースボールアカデミー」ヘッドコーチ。中央学院大学時代には首位打者3回、ベストナイン4回、MVPなど数々のタイトルを獲得した。 ドラフト3位でヤクルトスワローズへ入団。ユーティリティプレーヤーとして15年間活躍。引退後は2軍外野守備走塁コーチ、スカウトなどを務め、2018年からスワローズジュニアの監督として、2度の優勝へと導いた。

-

山岸孝太郎

「球都桐生野球ラボ」責任者。埼玉県川口市出身。小学生時代は西武ライオンズジュニアに選抜され、強豪クラブチームの東練馬シニアに入団。その後は、川越東高校、東北福祉大学で強肩強打の外野手として活躍。KIRINAN BASEを拠点として活動する桐生南ポニーリーグでは、守備走塁コーチとして選手育成に励む。

「球都桐生野球ラボ」責任者。埼玉県川口市出身。小学生時代は西武ライオンズジュニアに選抜され、強豪クラブチームの東練馬シニアに入団。その後は、川越東高校、東北福祉大学で強肩強打の外野手として活躍。KIRINAN BASEを拠点として活動する桐生南ポニーリーグでは、守備走塁コーチとして選手育成に励む。

「経験知」と「科学」で次世代の野球選手を支える

― 「東京ヤクルトスワローズ ベースボールアカデミー(以下、ヤクルトスワローズアカデミー)」と「球都桐生野球ラボ」で、お二人はそれぞれどのような活動を行っているのでしょうか?

度会:「ヤクルトスワローズアカデミー」は、オープンハウスグループのご協力のもと、2022年に開校した実践型の野球スクールです。球団名が付いていますが、プロ傘下のジュニアユースというわけでなく、未経験者や初心者も含めて野球がうまくなりたいすべての子どもを対象としています。私はヘッドコーチとして、幼児から小学校高学年までを対象とした、4つのコースを担当しています。私たちの使命は、野球を通じて、体を動かすことの楽しさや、仲間と力を合わせて目標を達成する大切さを子どもたちに伝えることです。現在はありがたいことに、多くの方から支持をいただき、数百人の方に入会をお待ちいただいている状況です。

山岸:私は2024年に開設された「球都桐生野球ラボ」の責任者を務めています。このラボは、誰もが気軽に利用できる「市民ラボ」として開設されました。施設内では、フィジカル測定やパフォーマンス測定を通じて、打球速度など野球に関するさまざまな数値を可視化します。感覚とデータを結びつけ、課題や伸びしろを客観的に示せることが、ラボの最大の強みだと考えています。

―「経験知」と「科学」という異なるアプローチを持つお二人ですが、お互いの印象についてお聞かせください。

度会:山岸さんの強みは、データをコーチングにつなげられることです。そんな山岸さんの強みを私たちの経験知と組み合わせることで、子どもたちの成長をよりサポートできると思っています。

山岸:小学生への指導は難しいものですが、度会さんはプロでの経験を噛み砕き、子どもたちにも分かりやすく伝えています。その姿勢から多くを学んでいます。

―次世代育成に関して、どのような課題意識をお持ちですか?

度会:今は情報社会で、アカデミーの生徒の多くがスマホを持ち、YouTubeなどで野球の動画を見ています。「こんな練習方法が紹介されていたよ」と真似しようとする生徒もいますが、その方法が万人に合うとは限りません。

山岸:いろいろな情報に触れられるのは良いことですが、表面的に真似しても、小中学生にはなかなか再現できません。「一人ひとりが力を発揮できるやり方」にどのように導くかが、私たち指導する側の課題かなと思います。

度会:そうですよね。たとえ個性的なフォームでも、結果が出ているなら、それはその子の持ち味です。続ける中で、試合で結果が出なくなったり、壁にぶつかったりした時に、初めて「こういう方法もある」と別の選択肢を提示する。特にジュニア世代では、そうした柔軟さを大切にしています。

―子どもたちの挑戦を後押しするために、大切なことは何でしょうか。

度会:やはり「やる気」を引き出すことですね。「野球って楽しい」「もっとやりたい」と思えることが、続ける力につながります。データで成果が見えると自信になり、練習へのモチベーションも自然と上がっていくと思います。

山岸:私も同じ考えです。特に成長期の子どもたちにとっては、「前よりできるようになった!」と感じられることが大切。そうした小さな成功体験の積み重ねが、次の挑戦へとつながっていくのだと思います。

測定数値が「やる気」に変わる。特別合宿がつなぐ挑戦と成長

―KIRINAN BASEで特別合宿を行うに至った経緯を教えてください。

度会:KIRINAN BASEは、オープンハウスグループの創業者である荒井正昭前社長の母校・桐生南高校の跡地を改修して誕生した施設で、施設内には球都桐生野球ラボもあります。野球をするのに恵まれたこの環境をぜひ利用させていただきたいとお願いし、2024年から特別合宿を2年連続で行っています。

山岸:ヤクルトスワローズアカデミーの生徒が合宿を行うと初めて聞いた時は、とても驚きました。それまで、KIRINAN BASEを使用するのは桐生市内の子どもが中心だったので、裾野が広がったのはありがたいと感じています。

―特別合宿に参加したアカデミーの子どもたちの反応はいかがでしたか?

山岸:特に印象に残った出来事が二つあります。一つは、子どもたちが大谷翔平選手も使用している打球速度計測機器で測定した大谷選手の数値と自分の数値を比べて、「(自分はスピードが)全然出てない!」と驚いていたこと。パフォーマンス測定を、ゲーム感覚で楽しんでいる姿が微笑ましかったですね。もう一つは、体成分分析と栄養評価を測定するインボディの結果を見た彼らから、「自分はミネラルが足りていない」「自分は右の筋肉が弱い」など、小学生とは思えない会話が飛び出したこと。子どもたちがラボの目的を体現してくれていると思い、感動しました。

度会:特別合宿に参加した生徒には、測定したデータを持ち帰ってもらうようにしています。そのデータを親子で見ながら、「このくらいスピードが出た」「スイングがこの数値だった」と話していると聞き、それだけでも合宿を行った意義があると感じました。さらに、「測ってみたら数値が遅かったから」と、バットスイングの練習に以前より熱心に取り組む姿も見られました。データが確実にモチベーションにつながっているのだと実感しましたね。

―データで実力が明確になると、周囲と比べてやる気を落とす子どももいるかと思います。そんな時にはどのようなフォローをし、また挑戦してみようと前を向かせるのでしょうか?

山岸:大切なのは他人と比べることではなく、「前回の自分を超えること」だと伝えます。家庭での過ごし方や学校生活、毎日の食事など、野球以外のすべてが成長につながっていくということも、あわせて教えますね。これは、ラボのちょっとした自慢ですが、ここで測定を受けた選手は、コーチングや指導を通じて、2回目、3回目と回を重ねるごとに、全員が数値を伸ばしています。成長を実感できるからこそ、落ち込むのではなく、次の挑戦へとつながっていくのだと思います。

―今回のコラボレーションは、子どもたちだけでなく、お二人にとっても新たな挑戦だったと思います。コラボレーションを通じて、選手育成に対するご自身の考え方に変化はありましたか?

山岸:これまでのラボの利用者は、ある程度、野球経験のある子どもが中心でしたが、特別合宿には野球を始めたばかりの子も参加しました。データを活用するだけでなく、まずは「野球を楽しむ」ことをどう伝えるかという責任も持たなければいけないと感じましたね。

度会:昨年は、球速を測る時に、投げたボールが測定機器まで届かない生徒も数名いましたよね。山岸さんが「力一杯投げてみろ!」と鼓舞していたことを覚えています。その生徒たちは合宿の後、スクールでキャッチボールを重ねて、仲間のボールも捕れるようになっていきました。

山岸:今年の合宿にも参加して、「お久しぶりです」と声をかけてくれた子もいました。球速を測るとしっかり成長していて、嬉しくなりましたね。

野球をやっていて良かったと思える未来へ。二人が描く理想の育成像

―オープンハウスグループのような企業が、「ヤクルトスワローズアカデミー」や「球都桐生野球ラボ」を支援することに、どのような意義があるでしょうか。

山岸:球都桐生野球ラボには、ヤクルトスワローズアカデミーの他、「ヤクルトスワローズジュニア」の皆さんも測定に来てくださいました。NPBジュニアトーナメントに出場するようなトップレベルの小学生が桐生に来ることは、地元の子どもたちに刺激を与え「自分も挑戦したい」と思うきっかけになります。オープンハウスグループの支援によって生まれたこの施設が、世代や距離を超えて、夢を届ける場になっていると感じます。

度会:野球経験の有無にかかわらず、子どもたちがボールに触れて楽しめる場をつくるには、地域や社会を巻き込む力が必要です。幅広い活動を展開しているオープンハウスグループが支援してくださることで、より多くの人に野球の魅力を届けることができるのです。その意義は非常に大きいと思います。これからも、次世代の野球人を育てる取り組みを一緒に行っていきたいと考えています。

―次世代の育成において、経験と科学の融合は今後さらに進んでいくと思われます。お二人が描く「理想の育成像」とはどのようなものですか?

山岸:これまでは叱責や強制が中心の指導も多くありましたが、これからは「どうすれば記録を伸ばせるか」「体を大きくするには生活をどう変えるか」といった課題を、選手自らが考え工夫していく姿勢が求められます。野球の技術を磨くだけでなく、日常生活も成長に直結していることを理解し、主体的に考えて動ける選手を育てていきたいと思っています。そのような育成を実現するためにも、数値やデータをうまく活用していきたいですね。

度会:ヤクルトスワローズアカデミーでは、「野球人である前に、一人の人間として社会で生きる力を育む」という理念を掲げています。挨拶や礼儀を大切にし、野球を通じて立派な人に育ってほしいと願っています。また、たとえ途中で辞めたとしても、「野球をやっていて良かった」と思えるような経験になってほしい。そして将来、子どもと一緒に球場で観戦しながら、「昔、ヤクルトスワローズアカデミーに通っていたんだよ」と話してくれたら嬉しいですね。

誰かの「かなえたい」を応援したい。

がんばる皆さんの想いに寄り添うサポート活動、

それがO-EN HOUSE PROJECTです。

What We Do